Pilote de F-100

Aux commandes du Super Sabre

‘La différence entre les enfants et les adultes, c’est le prix de leurs jouets !’

Ma découverte du F-100

Cette année là, en 1957, en vacance chez des amis à Verdun, nous sommes passés en voiture sur la route qui borde la base d’Etain et j’ai entendu… un coup de canon, puis vu un monstre qui crachait le feu en prenant son élan dans un bruit d’enfer.

La « bête » a décollé, a viré et, pour la première fois, j’ai vu le F-100 Super Sabre « en chair et en os ». Je le connaissais déjà à travers quelques photos de lui parues dans « Aviation Magazine », mais cette première rencontre m’a réellement impressionné.

Mai 1966

Dix ans ont passé. Après quelques heures de vol, dont un tour de France aérien, et quelques sauts en parachute, j’ai quitté Grenoble, puis Salon, puis Tours. En compagnie se quelques petits camarades pilotes de chasse nous pilotons des Mystères IVA, en école de tir au 2/8 Nice, à Cazaux.

Un jour, sur le parking des escadrons en campagne de tir nous voyons arriver : des F-100 …

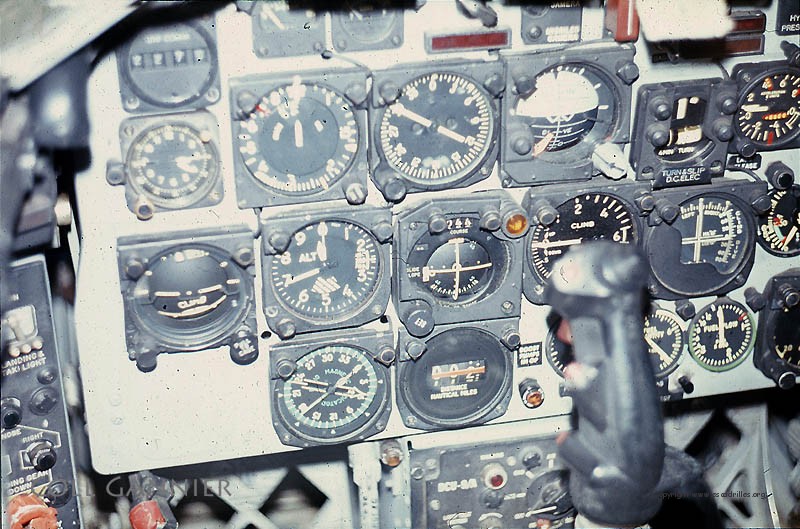

Avec quelques rares camarades, malgré les mises en garde de notre encadrement sur le comportement des pilotes des escadres nucléaires de l’OTAN, nous sommes allés, presque en rampant, présenter nos respects aux demi-dieux capables de maîtriser une bête aussi puissante et aussi dangereuse. L’accueil du chef, le Commandant Pierre G., que nous avions croisé à Salon et qui est devenu mon ami Pierre a été très sympathique, chaleureux. Nous avons pu examiner les bêtes en long, en large et en travers, et même nous installer dans la cabine. Nous en avons aussi profité pour tâter le terrain, car trois mois plus tard, à la sortie du dernier stage en école, à Nancy-Ochey, nous aurons à choisir notre première affectation opérationnelle.

Mais à la question « Comment fait-on pour aller chez vous », la réponse a été :

« Je peux difficilement vous renseigner. La France vient de quitter l’OTAN et les Américains nous ont retiré la mission nucléaire. On parle de nous donner une autre mission, de nous faire déménager et même de nous faire assurer le vieillissement des futurs pilotes de Mirage. Mais ça, je n’y crois guère. Tenez-vous au courant, vous pouvez m’appeler quand vous voulez. »

Chaleureux mais, au final, pas très encourageant. Cela nous a cependant suffi pour nous voir aux commandes d’un F-100 avant la fin de l’année.

Trois mois plus tard, à Nancy-Ochey, se tient l’amphi garnison. La liste des escadres qui vont nous accueillir et le nombre de places proposées, est affichée. Dans l’ordre du classement de fin de stage, chacun de nous est appelé pour choisir, en fonction des places restées disponibles, son affectation en unité opérationnelle.

Une place directement sur Mirage III C à la 5, à Orange. On nous fait comprendre que c’est un cadeau de roi, obtenu de haute lutte par le Commandement des écoles et réservé, de préférence, au major de promotion.

Quatre places sur SMB-2. Deux à la 12, à Cambrai, deux à la 10, à Creil.

Neuf places sur F-100 à la 11, à Bremgarten, dont six en vieillissement avant d’aller sur Mirage III E ou sur Mirage III R. Une première, Youpi !!!

J’ai pu choisir le Mirage III E, avec le vieillissement sur F-100. Le rêve !!

A l’époque, la 11, après la dissolution de la 1 et de la 9, vient de s’agrandir à trois escadrons. Le 1/11, le 2/11 et le commandement de l’escadre sont basés à Bremgarten. Le 3/11 est à Colmar, de l’autre coté du Rhin.

Au contact du F-100

Le jour dit, nous nous retrouvons neuf lieutenants « élus », briqués comme des sous neufs, pour passer la frontière et nous présenter à nos chefs. Accueillis par le Commandant en second de l’escadre, nous sommes ressortis de son bureau assez sonnés:

» La 11 n’a jamais été une nurserie et ne le sera pas. Chaque escadron ne peut former qu’un ancien élève de l’Ecole de l’Air par an. L’escadre est formée de trois escadrons. Vous êtes neuf et je suppose que vous savez compter. En sortant de ce bureau vous vous présenterez à votre commandant d’escadron qui décidera de ce qu’il fera de vous. »

Par chance, ou plutôt par affinité je crois, je suis affecté au 1/11 Roussillon où mon ami Michel est commandant d’escadrille. Nous étions ensemble à Grenoble et nous avions fait plusieurs camps scouts où il était, déjà… chef de patrouille. Pour moi, il est un peu comme un grand frère.

Encadrés, briefés par les anciens dans une cellule d’instruction au sol créée pour la circonstance, notre petite troupe découvre la documentation américaine et suit les cours qui doivent lui permettre de maîtriser la bête. L’ambiance est excellente, nous sommes tous motivés et impatients de faire les premiers vols.

Quelques jours plus tard je fais mon premier vol, en place arrière d’un avion leader de patrouille. Après avoir découvert l’allumage de la post-combustion qui, sur F-100, se fait à pleine charge, je peux tâter les commandes, écouter vivre l’avion, admirer l’équipier et respirer un grand coup car, bientôt, il faudra assurer.

Pour le premier vol en place avant, l’instructeur n’est pas commode: ancien moniteur de Marrakech et ancien des Skyraiders, il ne s’en laisse pas compter. Au retour, je suis plutôt content de moi et surtout très fier d’avoir piloté la bête.

Le débriefing est dur et se termine par « de toutes façons, il faut que je parle au commandant d’escadrille ». Cloué au mur, car rien n’a échappé à la rigueur et au professionnalisme d’Hector, je comprends que la partie n’est pas gagnée. Le moral en prend un gros coup et je crains l’élimination.

Michel, le commandant d’escadrille, m’appelle et me reçoit avec sa tête des mauvais jours. Je pense que mon sort est réglé. Il me demande simplement comment s’est passé le vol et, pour me défendre, je lui dis que je ne comprends pas ce qui peut m’être reproché à ce stade de la progression. Il me regarde, étonné, et m’interroge un peu plus en détail. Je le vois se détendre, puis sourire. Au bout d’un moment il me dit :

» Il faudra que tu t’y fasses, mais il n’y a rien de grave pour toi. Ton instructeur pense même que tu pourrais partir en monoplace après un deuxième vol en biplace. Est-ce que tu te sentirais prêt ? Le seul vrai problème c’est que l’avion que vous venez d’utiliser est en panne, a priori pour plusieurs jours et que vous êtes nombreux à devoir être lâchés. »

Je tombe des nues. Devant mes hésitations, Michel me propose de faire ce deuxième vol avec un autre instructeur, tout aussi exigeant mais un peu moins carré qu’Hector. Deux jours plus tard, je pars en double avec un « très vieil » adjudant-chef, qui devait approcher la quarantaine et dont le surnom, inspiré par des petites moustaches et un regard malicieux, rappelle un petit animal, genre furet. Deuxième vol sans histoire et, dans la foulée, très fier, je pars en monoplace, escorté par l’instructeur qui vient de me lâcher. Salut à toi « La fouine », merci l’Ancien.

Un an plus tard, en 1967, c’est le déménagement vers la France des escadres basées en Allemagne. Comme la ‘3’, escadre sœur de la ’11’ et mon escadre d’affection définitive, vient de quitter Lahr et s’installe avec difficultés à Nancy-Ochey, le commandant d’escadron me propose de rester un peu plus longtemps sur F-100 et de continuer mon entraînement jusqu’à la qualification de sous-chef de patrouille. Banco !

En 18 mois, je viens d’effectuer 350 heures de vol sur F-100, de vivre deux campagnes de tir, un échange escadron de trois semaines sur les plateaux d’Anatolie et un déménagement de base. … J’ai, aussi, cassé le 11-EG n°42150 en m’éjectant pour la deuxième fois, suite à une panne réacteur, et, malheureusement, douloureusement, vu partir quelques amis.

[La relation de l’éjection de Denis Turina lors d’une mission le 5 septembre 1967 peut être consultée ICI

Texte de Denis Turina adapté et illustré par Alexandre

Menu principal

- Reportages

- Histoire et histoires

- L’Armée de l’Air à travers les âges

- Les aéronefs utilisés en France

- Gros plan sur un avion

- Armée de l’Air : unités

- Aéronavale : unités

- Copyright – Droits

- Contact

Actualités

Publicité

- ©2024 Escadrilles -

- Contact -

- Liberté Web -

- Plan du site -

- Mentions légales -

RSS

RSS- Haut